Gedanken und Gefühle darüber, wer wir sind, sind allgegegnwärtig. Wir denken von uns, irgendwer zu sein. Wir fühlen uns fröhlich, traurig, ängstlich, wütend usw. Manchmal bauen auf diesen Impulsen kaskadierende weitere Gedanken und Gefühle auf. Wechselseitig befeuern sich diese miteinander und schaffen so eine Flut dessen, was wir gewöhnlich als Wirklichkeit für wahr halten.

Wenn jemand uns etwas sagt, das uns verletzt, fühlen wir uns vielleicht traurig, nachdem der Schmerz darüber sich ausbreitet. Am Anfang ist der Schmerz der Verletzung, dann kommt zum Beispiel die Traurigkeit. Kurz danach mag es sein, dass wir wütend werden darüber, dass wir so verletzt wurden. Und schliesslich setzt sich Haß auf die Woge der dramatischen Gefühle. Haß auf den Übeltäter, den Schuldigen. Und vielleicht mischt sich auch noch die Angst ein, schutzlos weiteren Verletzungen ausgesetzt zu sein.

In diesem wogenden gefühlsmäßig aufgeladen uneinheitlichen Feld gibt es eines oft nicht: Den unbedingten Willen zur Vergebung. Die Entschlossenheit, sich nicht mit diesen Gefühlen zu identifizieren. Ganz zu schweigen von den Gedanken, die in den Choral dramatischer Wirklichkeit einstimmen: Dass wir es selbst verschuldet haben, verletzt worden zu sein bspw. Dass alle Menschen böse und grausam seien. Dass wir es letztlich nicht verdient hätten, geliebt zu werden, uns sicher und geborgen fühlen zu dürfen. Wir drehen den Dolch des Haßes gegen uns selbst. Wir denken, dass nicht nur der „Täter“ schuldig sei – sondern wir eben auch schuld seien.

In unserer jüdisch-christlich-moslemischen Kultur sind sowohl die Gedanken als auch die Gefühle, die auf eine Verletzung folgen, Gemeingut. Sie sind weitgehend verständlich, wenn nicht sogar akzeptiert oder gefördert. Es gibt eine lange Tradition der Selbst- und Fremdabwertung in unserer europäisch-arabischen Kultur. Oder anders gesagt: in der westlichen Welt. Nun meine ich aber nicht, dass der skizzierte Prozess dramatischer Gefühle und Gedanken kulturspezifisch wären. Auch im „Osten“ passieren die kaskadieren Gefühls-/Gedanken-Konstruktionen der Wirklichkeit. Sie mögen andere Färbungen, einen anderen Ton und eine andere Intensität aufweisen. Aber es gibt sie im Westen wie im Osten. Schuldzuweisung und Selbstabwertung sind allerdings meines Erachtens spezifisch „westlich“.

Ich habe den Eindruck, dass es einen Sinn hat, derart mit sich und anderen zu verfahren. Ich meine, dass wir einen Wunsch in uns tragen, verbunden zu sein. Verbunden mit dem, was wir als Gemeinschaft willkommen heissen. Jede Verletzung, die wir erleiden ist ein Vertrauensbruch in der Vorstellung einer sicheren Gemeinschaft. In einer „idealen“ Gemeinschaft würde es keine Verletzung und keinen Schmerz geben. So zumindest denken viele Menschen unseres Kulturkreises, wie ich vermute. Dieses Ideal der friedlichen, nach innen freundlichen und nach aussen wehrhaften Gemeinschaft findet sich in der germanischen Kultur allenorts.

Meine These ist: Wenn wir beschuldigen, uns selbst abwerten, hassen etc. dient das einem reinigenden Zweck, der auf die Gemeinschaft gerichtet ist. Wir verfolgen damit das Ziel, die Gemeinschaft von gemeinschaftschädigen Elementen zu befreien. Damit glauben wir, die Intaktheit der Gemeinschaft wieder herzustellen. Wenn wir den „Feind“ draussen vor den Wällen unseres „Dorfes“ wissen, werden wir wieder sicher im Inneren sein. Der Haß auf das Fremde hat meines Erachtens hier seine Wurzeln.

Dieser Prozess der eigenen Isolation, Verhärtung und Wehrhaftigkeit nach außen schneidet uns wirksam ab von anderen Qualitäten: grundlegendes Gutsein, Vergebungsbereitschaft, Mitgefühl und Reflektionsfähigkeit. Und dieser Prozess hat seine Berechtigung! Er ist tief in uns allen verwurzelt. Er hat eine überlebenssichernde Funktion. Ohne die Abtrennung von eigener Güte, Barmherzigkeit und Friedfertigkeit kann es nämlich keinen Feind im „Aussen“ geben. Und ohne Feind bricht der Prozess von Schuldzuweisung und Selbstabwertung in sich zusammen.

Die Verletzung wird bei diesem ausstossenden und haßerfüllten Prozess tatsächlich geheilt – dass ist zumindest die vorherrschende Ansicht unserer Kultur (und wahrscheinlich auch unserer Intuition). Der Weg ist einer des Ungeschehn-Machens der Verletzungshandlung durch Ausschluss des Täters aus der Gemeinschaft. Und eine Verletzung von Aussen – durch einen „Feind“ ist nicht mehr gemeinschaftsschädigend, sondern man erwartet gar nichts Anderes. Denn da „draussen“ – hinter den Palisaden des Wehrdorfes lauert eben der Feind. Und dieser will nur Eines: uns verletzen, töten und versklaven. Diese Mentalität steckt tief in uns allen. Und ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich. Ich weiss, warum deshalb selbst die progressiveren BewohnerInnen des Dorfes auf ihren Bannern „Kein Vergeben – kein Vergessen“ stehen haben. Und sich genauso verhalten, wie die machterhaltenden Strukturen des Schutzdorfes es verlangen. Ob es nun rote (kommunistisch-sozialistische) oder braune (faschistisch-reaktionäre) Kräfte sind. Sie eint der Gedeanke an eine in sich gute Gemeinschaft, die von parasitären, bösen Feinden bedroht ist.

Ich bin der Ansicht, dass dies eine ganz andere Sicht auf das Verhaftet-Sein im Gedanken- und Gefühls-Karussel nach Verletzungen bietet. Eine kulturell verstehende Sicht auf die Sinnhaftigkeit dieses Vorgehens im Individuum. Ich meine, dass dieser Prozess der Rekonstitution einer imaginären friedliche, all-liebenden, wehrhaften und solidarischen Gemeinschaft in sich trägt. Sie dient dem Grauen der Isolation durch die erlittene Verletzung zu begegnen und das erlitene Unrecht ungeschehen zu machen – oder in den vorherigen Stand der Unversehrtheit und Eingebundenheit in die Gemeinschaft zurück zu kehren.

Die Motivation des Hasses ist auf diesem Hintergrund für mich verständlich. Paradoxerweise dient er der HEILUNG der WUNDE. Dies geht natürlich auch anders! Es gilt aber meines Erachtens zunächst einmal den Blick voller Mitgefühl auf unsere Ahnen und unser Erbe zu werfen. Diesem Erbe mit Achtung zu begegnen und es nicht ebenso in die Tonne der Vergessenheit zu stecken, wie wir das gerne mit unseren Widersachern tun würden.

Hier eröffnet sich das erste Feld der verstehenden Vergebung. Erst wenn wir die kulturellen Hintergründe und die Sinnhaftigkeit dahinter wirklich „mit unserem Herzen“ verstehen, können wir uns selbst dafür vergeben, wenn wir meinen, der Isolation und Selbstabwertung mit den archaischen Überlebenstechniken zu begegnen. Wenn der Schmerz akut zu stark ist, ist es menschlich auf die bewährtesten Lösungen unserer Ahne zurück zu schalten. Das sichert unser Überleben. Erst wenn wir diese Mechanismen mit Würde und Dankbarkeit anschauen können und tief verstehen, wozu sie gut waren, wird es möglich, zu vergeben.

Und Vergebung ist das Mittel der Wahl gegen jeden Schmerz! Wir lernen uns selbst zu vergeben. Für all‘ die – vermeintlichen oder tatsächlichen – Verletzungen, die wir anderen angetan haben. Wir lernen, auch denen zu vergeben, die uns verletzt haben. Wir heilen die Wunde der Verletzung, indem wir die dramatischen Sekundär- und Tertiärgefühle wohlwollend als das archaische Erbe unserer Ahnen gutheissen, willkommen heissen und voll warmem Verständnis tief verstehen. Auch wenn wir einen anderen Pfad einschlagen. Weil wir gegen jede kulturelle Prägung, jeden intuitiven Überlebensinstinkt, gegen jede Doktrin der Vergeltung in uns selbst diesen Ort der Gemeinschaft kultivieren. Indem wir lernen, uns selbst gegenüber solidarisch, mitfühlend und friedlich zu sein.

Wir stehen in der Kette unserer Ahnen und werten unsere Herkunft und unsere Wurzeln nicht ab. Sondern wir bekräftigen sie, indem wir voran gehen. Das Alte in seinem Sinn zu bewahren und das unerhört Neue zu wagen – das ist unsere Mission.

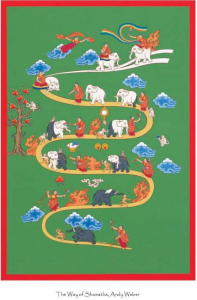

Liebende Güte und Vergebung sind die Werkzeuge zum Umgang mit der Wunde, die die Verletzung geschlagen hat. Das ist das, was ich meine. Und ich vergebe mir, wenn ich – wie viele Andere – in vielen Momenten vergesse, was ich hier gerade schreibe und blind dem Ahnenerbe folge. Ich vergebe mir meinen Haß, meine Unwissenheit und meine Gier, die mich in die Felder dauernder Isolation von der Gemeinschaft udn schmerzerfüllter Anklage gegen die Dämonen und Feinde der äusseren Welt versinken läßt. Ich vergeb mir die langen Phasen der Teilnahmslosigkeit, Inaktivität und Depression, in denen ich das Gefühl habe, nicht mehr zu können und der Hilfe zu bedürfen. Ich vergebe mir – und beginne von Neuem. Ich beginne von Neuem, indem ich meinen Atem beobachte. Atemzug für Atemzug. Bis ich zurückkehre in diesen wachen und klaren Zustand des Geistes, in dem ich diese Zeilen geschrieben habe. Das Gefühl, gescheitert zu sein oder versagt zu haben, ist nur ein weiterer Gedanke des Überlebens-Prozesses. Ich habe die Kraft, ihn als das zu durchschauen, was er ist. Die Buddhisten nennen diese Kraft „MARA“. Sie erscheint, um in uns Zweifel und Hoffnungslosigkeit zu erzeugen. Aber ich weiss: Ich habe die Kraft, meine Hand auf die Erde zu legen, mich mit der Kraft der Erde zu verbinden, um MARA zu sagen: „Ich sehe dich, Mara! Du hast keine Macht über mich. Denn ich habe meine Zuflucht genommen. Ich bin wach (buddha)! Ich weiss, was zu tun ist (dharma)! Und ich gehöre zur Gemeinschaft-jederzeit (sangha)!“

Der Sanskrit-Begriff sparsha heisst so viel wie Kontakt oder Berührung. Die Sinnesorgane werden dabei nach buddhistischer Vorstellung von Wahrnemungsobjekten „berührt“. Die Sinnesorgane modulieren daraus aktiv unsere Vorstellung davon, was wir als sinnlich erfahrene Realität bzw. Wirklichkeit begreifen. Im westlichen Denken werden kognitive Konstruktionsverfahren des Geistes ebenfalls philosophisch oder ethisch bspw. im (radikalen) Konstruktivismus behandelt.

Der Sanskrit-Begriff sparsha heisst so viel wie Kontakt oder Berührung. Die Sinnesorgane werden dabei nach buddhistischer Vorstellung von Wahrnemungsobjekten „berührt“. Die Sinnesorgane modulieren daraus aktiv unsere Vorstellung davon, was wir als sinnlich erfahrene Realität bzw. Wirklichkeit begreifen. Im westlichen Denken werden kognitive Konstruktionsverfahren des Geistes ebenfalls philosophisch oder ethisch bspw. im (radikalen) Konstruktivismus behandelt.